– الفرق بين الإنزال والتنزيل

إن شرح الفرق بين الإنزال والتنزيل يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لفهم الكتاب بشقيه: النبوة والرسالة كما له علاقة كبيرة بمبادئ التأويل. فبدون فهم الفرق بين الإنزال والتنزيل لا يمكن فهم قوله تعالى: {وأنزلنا الحديد} (الحديد 25) وقوله: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً} (الأعراف 26). إذ قال إنه تم إنزال الحديد وقال إنه تم انزال اللباس على بني آدم.

وقال أيضاً: {إنا أنزلناه قرآناً عربياً} (يوسف 2) وقال: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} (القدر 1) فكيف نفهم إنزال الحديد وإنزال القرآن؟ أما عن التنزيل فقال: {إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً} (الإنسان 23). وقال: {تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم} (الجاثية 2) وقال: {تنزيل من الرحمن الرحيم} (فصلت 2) وقال: {تنزيل من رب العالمين} (الواقعة 80).

إن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الإنزال بقوله: “أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة” رواه ابن عباس، البرهان في علوم القرآن للزركشي ج1 ص288″. وبما أن هذا الحديث من الأحاديث التي تتعلق بالغيب فلا ينبغي أن يفهم فهماً سطحياً ساذجاً، بل لا بد من فهمه فهماً عقلانياً منطقياً يتناسب مع العقل وينطبق على الواقع. فإذا فهمناه فهماً سطحياً نقول. إذا كان إنزال القرآن هو النزول إلى السماء الدنيا فماذا عن الحديد واللباس أي ما هو إنزال الحديد وإنزال اللباس؟ وكيف يفهم إنزال القرآن وإنزال الحديد بشكل لا يناقض أحدهما الآخر.

أما التنزيل فكيف نوفق بين قوله (تنزيل من رب العالمين} (الواقعة 80) و {إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً} (الإنسان 23) وبين قوله: {ونزلنا عليكم المن والسلوى} (طه 80)؟ وكيف نفهم {وأنزلنا عليكم المن والسلوى..} (البقرة 57)؟ أي كيف نفهم الإنزال والتنزيل في المن والسلوى وفي القرآن.

فعن القرآن قال: “نزلنا وأنزلنا” وعن المن والسلوى قال أيضاً: “نزَّلنا، وأنزلنا” وعن الماء قال: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (الفرقان 48) وقال: {ونزلنا من السماء ماءً مباركاً} (ق 9) وعن الذكر قال: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم..} (النحل 44). فما هو الإنزال والتنزيل للقرآن؟ والإنزال والتنزيل للمن والسلوى؟ والإنزال والتنزيل للماء؟ والإنزال والتنزيل للملائكة والذكر حيث قال عن الملائكة {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى.. الآية} (الأنعام 111) {وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون} (الأنعام 8).

كيف نفهم الإنزال والتنزيل في هذه الحالات بشكل ينسجم بعضها مع بعض وينسجم مع قوانين الحقيقة. أي يجب أن يكون بينهما رباط منطقي مع مطابقة موضوعية.

إن الهمزة: في اللسان العربي تعطي معنى التعدي. مثال على ذلك: بلغ وأبلغ. فلدينا مصطلحان هما البلاغ والإبلاغ. ولنأخذ الآيات التالية:

- {ما على الرسول إلا البلاغ} (المائدة 99} (بلاغ).

- {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} (المائدة 67) (بلاغ).

- {فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم} (الأعراف 93) (إبلاغ).

فعملية البلاغ هي عملية نقل من شخص إلى آخر دون التأكد من أن الشخص المنقول إليه البلاغ وصله الخبر. فعندما نقول إن هناك بلاغاً من وزارة المالية إلى المواطنين في الإذاعة حول دفع الضرائب. فهذا البلاغ ينتقل إلى الناس ولكن لا يوجد أي تأكد من أن كل المواطنين المعنيين بهذا البلاغ قد وصلهم، فعندما يصل محتوى البلاغ إلى إدراك ووعي كل مواطن مقصود بهذا البلاغ يصبح إبلاغاً.

لذا فعندما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم {بلغ ما أنزل إليك من ربك} ولو قال أبلغ ما أنزل إليك من ربك، لوجب على النبي أن يتأكد من أن كل إنسان معني بهذا البلاغ قد أدرك ووعى محتويات البلاغ، وبما أنه رسول الله إلى الناس جميعاً فيجب عليه في حالة الإبلاغ أن يطوف الدنيا ويتأكد من أن كل شخص وصله البلاغ. ولأن هذا متعذّر كل التعذر فقد قال في حجة الوداع: “ألا هل بلغت” ولم يقل ألا هل أبلغت. “اللهم فاشهد”.

بما أن هوداً وصالحاً وشعيباً أرسلوا إلى أقوامهم فقط أي إلى عدد قليل من الناس وهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم مدين فكانت عمليتهم هي عملية إبلاغ لا بلاغ، وقد تم إهلاك القوم، وإلا فكيف يهلك أناس لم يدركوا ما هو المطلوب منهم ولم يعلموا بأي رسالة. في حالة قوم صالح قال لهم {فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي} (الأعراف 79). وفي حالة قوم شعيب قال: {فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم} (الأعراف 93). وبالنسبة لقوم هود {فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم} (هود 57).

وقوله: {ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم} (الجن 28). ولم يكن مطلوباً من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من البلاغ حيث أتم الآية {بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس} (المائدة 67) وقوله هذا بلاغ للناس) وقوله: {فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين} (التغابن 12) وقوله: {فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ} (الشورى 48). فالبلاغ هو مجرد عملية نشر الخبر أو الأمر. والإبلاغ هو عملية التأكد من أن الإنسان المقصود تبليغه قد وصله البلاغ وأصبح ضمن مدركاته.

ولا يثبت لمعترضٍ أن يعترض علينا بقوله: إن الله سبحانه وتعالى قد قال على لسان هود: {قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به} (الأحقاف 23) وهذا تبليغ وليس إبلاغاً لأن ماضي أبلغكم: بلغتكم لا أبلغتكم” فنجيب قائلين: لقد كان هذا في بداية الدعوة لا في نهايتها.

والآن لنأخذ التنزيل والإنزال:

فالتنزيل: هو عملية نقل موضوعي خارج الوعي الإنساني.

والإنزال: هو عملية نقل المادة المنقولة خارج الوعي الإنساني، من غير المدرك إلى المدرك، أي دخلت مجال المعرفة الإنسانية.

هذا في حالة وجود إنزال وتنزيل لشيء واحد مثل القرآن والماء والملائكة والمن والسلوى. أما في حالة وجود إنزال دون تنزيل كما في حالة الحديد واللباس، فإن الإنزال هو عملية الإدراك فقط “أي المعرفة فقط”.

لنأخذ الآن أمثلة عادية على الإنزال والتنزيل، وأود أن أنوه بأن المكتشفات العلمية والتكنولوجية في النصف الثاني من القرن العشرين هي التي سمحت لنا بفهم الإنزال والتنزيل والجعل بهذه الدقة.

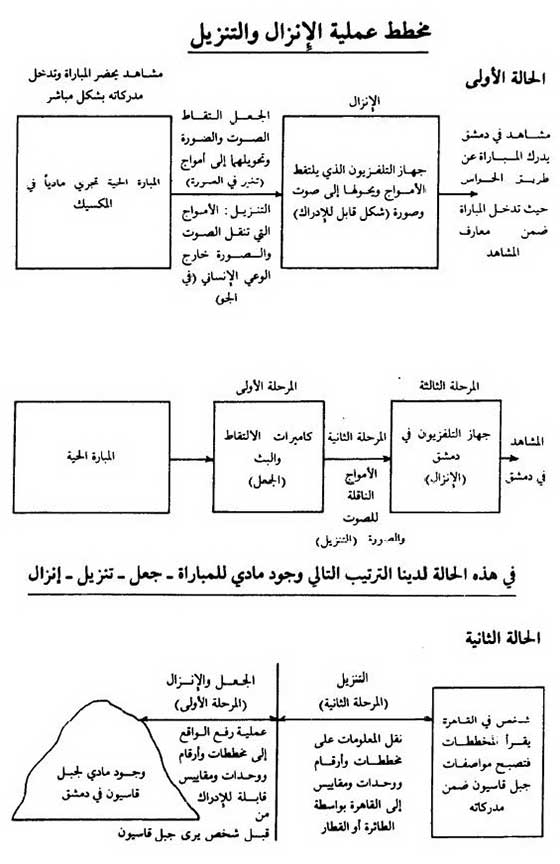

مباراة حية في كرم القدم بين البرازيل والأرجنتين تجري في المكسيك. فاللاعبون الأساسيون المؤلفون من أناس أحياء من لحم وعظم ودم يلعبون في المكسيك. وهناك في دمشق شخص يريد أن يشهد هذه المباراة حية. فحتى يشهد هذا الشخص في دمشق المباراة الحية في المكسيك وتدخل ضمن إدراكه يجب القيام بعمليات على الشكل التالي:

- الوجود المادي للمباراة فعلاً قبل التكلم عن أي نقل أو إدراك.

- التقاط المباراة صوتاً وصورة أو صوتاً فقط أو صورة فقط.

- بث المباراة عن طريق الأمواج بواسطة الأقمار الصناعية إلى كل أنحاء الأرض بما فيها دمشق.

- وجود جهاز تلفزيون أو راديو لاقط، يأخذ هذه الأمواج ويحولها مرة ثانية إلى صوت وصورة أو إلى صوت فقط. فعند ذلك يدرك المشاهد في دمشق ما حدث في مباراة المكسيك.

ثم هناك حالة ثانية للنقل إذا لم يكن هناك بث، وذلك بأن تسجل المباراة على شريط فيديو صوتاً وصورة أو على شريط كاسيت صوتاً فقط، وينقلها شخص إلى دمشق. في هذه الحالة يجب أن يكون في دمشق جهاز فيديو وتلفزيون أو جهاز تسجيل لكي يعيد المباراة حتى تصل إلى إدراك المشاهد في دمشق.

الآن لنناقش في هذا المثال أين الإنزال وأين التنزيل:

– عملية المباراة الأصلية عن طريق الأمواج من المكسيك إلى دمشق هي التنزيل، لأن هذه العملية تمت خارج وعي المشاهد في دمشق، والنقل حصل مادياً خارج وعي المشاهد بواسطة الأمواج. أما عملية دخول الأمواج إلى جهاز التلفزيون ليحولها إلى صوت وصورة أي إلى حالة قابلة للإدراك من قبل المشاهد فهذا هو الإنزال.

عملية نقل واقع جبل قاسيون إلى إنسان يعيش في القاهرة عن طريق مخططات:

- العملية الأولى: عملية رفع قاسيون إلى مخطط طبوغرافي.

- العملية الثانية: عملية نقل هذا المخطط إلى القاهرة ليشاهد إنسان ما.

ففي العملية الأولى تم النقل المادي إلى المخطط بطريقة قابلة لإدراك الإنسان في القاهرة. هذا المخطط مؤلف من إحداثيات ومقياس 100/1 مثلاً ومن خطوط تسوية “كونتور” لتبيان التضاريس التلال والوديان. فعملية نقل الجبل من الواقع إلى مخطط قابل للإدراك هو الإنزال، وعملية النقل المادي للمخططات من دمشق إلى القاهرة هي التنزيل.

إذاً فهناك حالتان:

- الحالة الأولى: أن يتم التنزيل قبل الإنزال كما في المباراة.

- الحالة الثانية: أن يتم الإنزال قبل التنزيل كما في المخطط.

ولكن في هاتين الحالتين يجب أن يكون هناك وجود مسبق للشيء قبل عملية الإنزال والتنزيل. فوجود اللاعبين والمباراة في المكسيك فعلاً قد سبق عملية التنزيل والإنزال ووجود الجبل فعلاً قد سبق عملية الإنزال والتنزيل.

ولنناقش الآن حالة الإنزال والتنزيل في القرآن فقط وليس في أم الكتاب أو تفصيل الكتاب، لأن أم الكتاب وتفصيل الكتاب لهما وضع خاص:

حتى يكون هناك حالة إنزال منفصلة عن التنزيل في القرآن، يجب أن يكون للقرآن وجود قبل الإنزال والتنزيل، ومن هذا يفهم بأن أسباب النزول ليس لها أي معنى في القرآن، لأن تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو حتمي، سئل عنه أو لم يسأل، لذا قال عن الأشياء التي تخص مواضيع القرآن مثل الغيبيات {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم} (المائدة 101) ولم يقل أبداً عن الأشياء التي تخص الأحكام أو تفصيل الكتاب لا تسألوا عنها:

هنا يطرح السؤال الثاني نفسه بالضرورة:

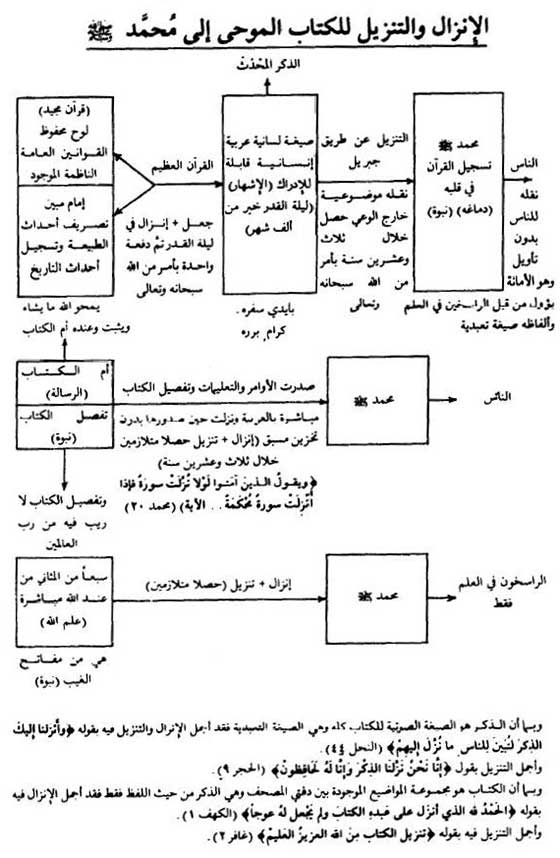

إذا كان القرآن موجوداً فعلاً قبل الإنزال والتنزيل، فما هو هذا الوجود وبأي صورة كان موجوداً؟ فإذا كان القرآن موجوداً بالصيغة اللسانية العربية التي نراه عليها الآن والتي نستوعبه من خلالها وهو كلام الله وآيات الله والقصص لكان الاستنتاج المباشر لذلك بأن الله عربي. وبما أن كلام الله هو عين الموجودات ونواميسها العامة التي تحكم الوجود خزنت بشكل ما في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون. ففي كتاب مكنون يوجد البرنامج العام للكون، وفي لوح محفوظ يوجد هذا البرنامج وهو يعمل. وفي إمام مبين توجد قوانين الطبيعة الجزئية التي يتم التصريف من خلالها وأحداث التاريخ بعد وقوعها.

فالقرآن في لوح محفوظ وفي إمام مبين هو من علم الله، وعلم الله هو أعلى أنواع علوم التجريد، وأعلى أنواع علوم التجريد هو الرياضيات لذا قال: {وأحصى كل شيء عدداً} (الجن 28) أي أن علم الله بالموجودات هو علم كمي بحت. فالإحصاء هو التعقل، والعدد هو حال الإحصاء. هذا القرآن موجود في لوح محفوظ وإمام مبين بصيغة غير قابلة للإدراك الإنساني وغير قابلة للتأويل، وبصيغة مطلقة.

فعندما أراد الله أن يعطي القرآن للناس فالمرحلة الأولى كانت تحويله إلى صيغة قابلة للإدراك الإنساني النسبي، أي جرت عملية تغيير في الصيرورة. وهذا التغيير في الصيرورة عبر عنه في اللسان العربي في فعل “جعل”. إذ قال: {إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} (الزخرف 3) أي كان له وجود مسبق قبل أن يكون عربياً فجعله عربياً “أي في صيرورته” وهذا معنى الجعل.

ولكنه أيضاً قال: {إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} (يوسف 2) والإنزال هو نقل غير المدرك إلى المدرك. أي كان القرآن غير مدرك “غير مشهر” فأصبح مدركاً، وهذا ما جاء في الإنزال. أي أن:

- الجعل: هو التغيير في الصيرورة.

- الإنزال: هو النقل من صيغة غير مدركة إلى صيغة مدركة “الإشهار”.

والآن لماذا وضع الجعل والإنزال على أنه عربي؟ أقول إن الجعل هو تغيير في الصيرورة فيمكن أن تغير صيرورة القرآن من شكل غير قابل للإدراك إلى شكل آخر غير قابل للإدراك، لذا قال: {إنا جعلناه قرآناً عربياً) والإنزال هو نقل من غير المدرك إلى المدرك لذا قال: {إنا أنزلناه قرآناً عربياً).

ففي القرآن تلازم الجعل والإنزال أي جعل وأنزل عربياً. أي أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس عين القرآن الموجود في لوح محفوظ وإمام مبين، وليست صيغته نفس الصيغة الموجودة فيهما. وإنما هو صورة قابلة للإدراك الإنساني “الإنزال” تم التغيير في صيرورتها “الجعل” حتى أصبحت مدركة، ثم وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مادياً عن طريق الوحي “التنزيل” والنبي صلى الله عليه وسلم نقلها آلياً إلى الناس.

وقد تم جعل القرآن وإنزاله عربياً على دفعة واحدة. وهذا ما حصل في ليلة القدر حين قال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر} (القدر 1) وهكذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة القدر نزل القرآن إلى السماء الدنيا. أي أصبح قابلاً لأن يدرك من قبل الناس التي تعيش الحياة الدنيا وأشهر. وبما أنه في ليلة القدر تم إشهار القرآن، فقد قال: {ليلة القدر خير من ألف شهر} (القدر 3).

لك أن تذهب بكلمة شهر إلى أنها من الشهرة والإشهار القانوني الملزم للبيع والشراء. ولا يلزمك أن تفهم “الألف” على أنها عدد، بل جاءت من فعل “ألف” وهو ضم الأشياء بعضها إلى بعض بشكل منسجم، ومنه جاءت الألفة والتأليف. أي أن إِشهار القرآن خير من كل الإشهارات الأخرى مؤلفة كلها بعضها مع بعض. وقال أيضاً: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين} (الدخان 3) وقال: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.. الآية} (البقرة 185). لاحظ في الآيات الثلاث أن فيها فعل أنزل، والإنزال تم دفعة واحدة وكان عربياً {إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} (يوسف 2).

– التنزيل: هو نقلة مادية حصلت خارج الوعي الإنساني كالنقل بالأمواج، ولكن حصلت عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تم على مدى ثلاثة وعشرين عاماً. ففي القرآن تلازم الجعل والإنزال وحصلا دفعة واحدة، وافترق التنزيل حيث جاء في ثلاثة وعشرين عاماً. لذا بعد الجعل والإنزال قال: {في صحف كرة * مرفوعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة} (عبس 13-16).

وبما أن القرآن له وجود مسبق وجاهز قبل التنزيل وحصول التنزيل منجماً يبرز السؤال التالي: لماذا لم يتم التنزيل “النقلة الموضوعية بعد الجعل والإنزال” دفعة واجدة؟ وكان الجواب على هذا: {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً} (الفرقان 32) ولفهم لماذا تم تنزيل القرآن على دفعات اقرأ الفصل حول الفؤاد حول الفؤاد وحول أنواع الوحي.

قد يقول الفقهاء إن للتنزيل في القرآن أسباباً، وأقول إن القرآن ليس له علاقة بأسباب النزول لأنه كان سيأتي سُئل عنه أو لم يسأل، حيث أن معظم الأسئلة كانت في أم الكتاب أو تفصيل الكتاب. ومجال حديثنا هو القرآن. أما بالنسبة للقصص فقد تم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وذي القرنين، ولكن السؤال هنا ليس له معنى لأن قصة أهل الكهف وذي القرنين كانت ستأتيه على كل حال سئل أو لم يسأل لأن بقية القصص جاءت كلها دون سؤال.

والآن لنطرح السؤال التالي: ماذا يصبح معنى الآية لو قال” إنا نزلناه قرآناً عربياً” عوضاً عن {إنا أنزلناه قرآناً عربياً}؟ أقول: لو قال تعالى هذا لأصبح اللسان العربي ذا وجود موضوعي خارج الوعي الإنساني، أي لو ذهب العرب جميعهم لبقي اللسان العربي مادياً دون عرب، ولأصبح وجود اللسان العربي منفصلاً عن الإنسان، ولأصبح جبريل عربياً. ولوجدنا في الطبيعة أن هناك في البث الإذاعي والتلفزيوني يوجد أمواج قومية مثل أمواج تركية وأخرى عربية وثالثة إنكليزية … وهكذا دواليك، ولوجدنا وجود تيار كهربائي عربي وآخر انكليزي.

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل كان ممكناً أن يأتي القرآن والكتاب بطريقة أخرى غير الطريقة الصوتية “الذكر؟ أقول: نعم، كان ممكناً أن يأتي منسوخاً. فكما قلت إن الكتاب هو الموضوع، وهذا الموضوع ممكن أن ينقله الإنسان شفاهة “صوتاً” أو نسخاً” خطياً”. فعندما نريد أن ننسخ كتاباً شفهياً نحتاج إلى أشياء نخط عليها مثل الأحجار وجلد الغزال وورق البردى، ثم الورق العادي ثم شريط التسجيل ثم شريط الفيديو، هذه الأشياء التي يتم تسجيل الكتب عليها ثم نسخها على عدة نسخ لها مصطلح في اللسان العربي وهو “القرطاس” فكما قال المتنبي:

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة منطوقة لا مخطوطة قال تعالى: {ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاسٍ فلمسوه بأديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين} (الأنعام 7). فكل الكتاب جاء منطوقاً لا منسوخاً، ولو جاء منسوخاً لوجب أن ينسخ على القرطاس فعند ذلك يمكن لمسه باليد، فالكتاب المنطوق لا يلمس باليد، والكتاب المنسوخ “في قرطاس” يلمس باليد. لذا قال: {فلمسوه بأيديهم} ولاحظ قوله: {نزلنا} ولم يقل “أنزلنا”.

السؤال الآن: هل جاء إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء شيء منسوخ “في قرطاس”؟ الجواب: نعم، لقد جاءت الوصايا العشر إلى موسى منسوخة على ألواح، أي جاءت في قرطاس وذلك في قوله تعالى: {ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدىً ورحمة للذين هم لربهم يرهبون} (الأعراف 154) لاحظ قوله “الألواح” بمعنى القرطاس وكيف أتبعها بقوله: “وفي نسختها”.

2 – الإنزال والتنزيل للقرآن

قلنا إن إنزال القرآن حصل دفعة واحدة “أي صيغ عربياً دفعة واحدة” والذي جاء إلينا هو هذه الصيغة اللسانية بطريقة صوتية “الذكر”، لا بطريقة خطية.

فنضرب المثال التالي للشرح: إن رئيس الولايات المتحدة هو إنسان واحد، وهو الأساس ولكن معظم أهل الأرض يعرفونه ولكن ليس عن طريق المشاهدة المباشرة، ولكن عن طريق التصوير، وهناك عدة احتمالات للتصوير “واقفاً، جالساً، ضاحكاً …” وهناك عدة احتمالات لإخراج الصورة “أبيض وأسود، ملون” تمثال نحت من خشب أو من معدن أو صورة على ورق نحاس أو ورق صحف. ومن كل احتمال من هذه الاحتمالات يمكن سحب ملايين النسخ. وهي تصل إلى يد أي إنسان، فأي إنسان يمسك صورته يعلم أن هذا هو الرئيس الأمريكي.

ولكن هل يعني أنه مس الأصل نفسه؟! فعندما جاءنا القرآن صوتياً وتلاه علينا النبي صلى الله عليه وسلم صوتياً أيضاً، فنحن وضعناه على قرطاس، والقرطاس هو كل ما يخط عليه أو يسجل عليه، ابتداء من ألواح الطين، وورق النخل، وورق البردي وجلد الغزال، ثم ورق وحبر ثم شريط كاسيت ثم شريط فيديو، فعندما نمس الآن نسخة من المصاحف فإننا لا نمس القرآن، وإنما نمس صورة عن القرآن منسوخة بواسطة الحبر على ورق فالذي يمس مادياً هو الحب والورق، ثم نرى آية {لا يمسه إلا المطهرون} هي آية خبر لا آية أمر ونهي، حيث “لا” هنا، نافية وليست ناهية، فإذا قلنا “لا يأكل أحمد إلا خبزاً” وشاهدناه يأكل لحماً فيصبح الخبر كاذباً. فإذا كان المطهرون في الآية {لا يمسه إلا المطهرون} (الواقعة 79) تعني أياً من الناس تقياً، أم فاجراً.

والهاء في “لا يمسه” تعود على نسخ المصاحف التي بين أيدينا. لو كان هذا هو المعنى وحصل غير ذلك، لأصبح الخبر كاذباً. ونرى الآن آلافاً من الناس وهم من جنب وحائض ونفساء يمسون المصاحف. فإذا كان المعني بالآية هو المصاحف، والمعني بـ”المطهرون” هم غير الحائض والنفساء والجنب يصبح الخبر كاذباً.

أما المعنى الصادق فهو ما يلي:

إذا كان هناك صورة للرئيس الأمريكي وطبعت منها ملايين النسخ في الصحف فإن هناك ملايين الناس يمسون صورته منهم من يحبه، ومنهم من يكرهه. ولكن هل من يحبه أو من يكرهه يمكنه أن يصل إلى الرئيس الأصل الذي يعيش في البيت الأبيض؟ إن الذي يصل إلى الرئيس الأصل هم أهله ومستشاروه وموظفو البيت الأبيض ومع ذلك فهناك عدة مليارات من الناس تعرفه بالصورة.

الآن لنأخذ الآيتين قبل هذه الآية، والآية التي بعدها:

{إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين} (الواقعة 77-78-79-80) قال عن القرآن إنه {في كتاب مكنون}، والمكنون هو المخبأ، ثم بعد ذلك قال: {تنزيل من رب العالمين} فالآية هنا تعني القرآن الأصل الموجود في الكتاب المكنون والذي أخذت صورة عنه مترجمة إلى العربية “الجعل والإنزال”، ثم جاءت هذه الصورة إلينا عن طريق جبريل “التنزيل” منطوقة لا مخطوطة. فهاهنا يكون “المطهرون” هم الملائكة المعنيين الموكل إليهم حفظ القرآن. فلا يصل إلى القرآن الأصل في الكتاب المكنون أحد من البشر، لا تقي ولا شقي ولا متطهر ولا جنب.

إن الخطأ هو الالتباس بين المطهرين والمتطهرين حيث قال عن الصلاة {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (المائدة 6) {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويجب المتطهرين} (البقرة 222). إن الذي لا يجوز على الجنب والحائض والنفساء هو الصلاة حصراً. أما مس المصحف وتلاوته خارج الصلاة، فالأمران سيان إن الله جنباً أو متطهراً، وإن كانت المرأة في فترة الحيض أو خارجها، وإن كان متوضئاً أو غير متوضئ، علماً بأن محتويات المصحف هي القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب وتفصيل الكتاب.

3 – الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل الكتاب

لقد قلنا: إن الإنزال والجعل حصلا دفعة واحدة في القرآن، وافترق التنزيل حيث جاء على ثلاث وعشرين سنة، والمخزن في لوح محفوظ وإمام مبين هو القرآن فقط والذي له وجود مسبق قبل الإنزال والتنزيل لذا أضاف فعل “جعل” للقرآن.

أما أم الكتاب التي تحوي على الحدود ومنها العبادات والمواعظ والوصايا والتعليمات وتفصيل الكتاب فليس لها علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين أي ليست من القرآن وإنما من الكتاب. فلو كان صوم رمضان مخزناً في لوح محفوظ لأصبح من كلام الله. ولو كان مخزناً في إمام مبين لأصبح من ظواهر الطبيعة، وكلام الله نافذ وظواهر الطبيعة حقيقة موضوعية صارمة {قوله الحق}، ولصام الناس في رمضان، شاؤوا أم أبوا،، وكذلك بقية مواضيع أم الكتاب.

هذا الموضوع يعتبر من أهم النقاط خطورة وتعقيداً في العقيدة الإسلامية إن لم يكن أهمها على الإطلاع. إذ أن سوء فهم هذا الموضوع، وعلى رأسه عدم التفريق بين الرسالة والنبوة وبين الكتاب والقرآن جعل من المسلمين أناساً متحجرين ضيقي الأفق، وضاع العقل نهائياً وضاع مفهوم القضاء والقدر والحرية الإنسانية ومفهوم الثواب والعقاب “المسؤولية”. وأعتقد أن ما كتب عن الحرية والمسؤولية الإنسانية والقضاء والقدر ونظرية الدولة والمجتمع في الأدبيات الإسلامية مسقطاً هذا الفرق، لم يكن أكثر من عبث ولف ودوران.

فلو كانت الآية {عبس وتولى * أن جاءه الأعمى} (عبس 1-2) هي من القرآن وهم يقولون إن القرآن قديم وهو كلام اله، فهي بالتالي حقيقة صارمة مخزنة قبل حدوث الحدث، ولكانت حقيقة خارج الوعي أي ليس لها علاقة بإدراك النبي أو عدم إدراكه، ففي هذه الحالة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أي خيار في أن يعبس أو لا يعبس. وليس لعبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى المعني أي خيار في أن يأتي أو لا يأتي.

وفي هذه الحال شئنا أم أبينا، وبعبارة مبسطة تصبح رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أشبه بممثل وتمثيلية أخرجت ووضع لها سيناريو مسبق وقدمت للناس على أنها هداية لهم، ولأصبحت الحياة الإنسانية عبارة عن كوميديا إلاهية، أي أن الناس مجموعة من الصور المتحركة مبرمجة منذ الأزل في أفعالها وأقوالها، ولأصبحت هذه الحياة لهواً إلاهياً، ولأصبح مفهوم خلافة الإنسان لله في الأرض ليس أكثر من خدعة. علماً أن الله أخبرنا بغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يلهو معنا، ونحن بالنسبة لله لسنا صوراً متحركة مبرمجة مسبقاً في اختياراتها وأقوالها لذا قال: {لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين} (الأنبياء 17) “لاحظ كيف قدم جواب الشرط على الشرط لأهمية الجواب”.

إن المسلمين أصبحوا في هذه الحالة من الوهن ليس لأنهم تركوا الصلاة والصوم والحج والزكاة أو لأنهم شربوا الخمر. وإنما بسبب الخلط في مسألة الحرية والقضاء والقدر والجبر والاختيار والتقرير المسبق لعمر الإنسان ورزقه وعمله. وما هو الموجود مسبقاً قبل أن يدخل في المدركات وما هو غير الموجود. إن غموض هذه النقاط بالذات هي التي تسببت لكثير من العرب والمسلمين في أن يبحثوا عن هوية أخرى غير الهوية العربية الإسلامية، ورفض الإسلام جملة وتفصيلاً علماً بأن السلف قد بحثوا هذه الأمور ووضعوها ضمن أطر قد تكون مقبولة منذ مئات السنين حسب تأويلاتهم ولكن هذه الأطر غير مقبولة الآن طبقاً لتحديات ومعطيات العصر وهذا هو السبب الأساسي في دخول فلسفات غير إسلامية إلى عقر دار المسلمين.

إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أم الكتاب ما يلي:

1 – إن أم الكتاب هي مجموعة الآيات المحكمات والتي تتألف من آيات الحدود بما فيها العبادات والأخلاق والمواعظ والتعليمات المختلفة والتي في مجموعها تمثل الرسالة وهي آيات لا تحمل في طياتها التشابه. والتشابه فقط في القرآن والسبع المثاني. أي أنها لا تحمل صيغة المطلق بتاتاً، وغير قابلة للتأويل لأنها آيات لا تبصر وليس لها وجود قائم في ذاته أي وجود مشخص وهي آيات للسلوك الإنسان لا للوجود الموضوعي وهي مناط القضاء الإنساني، ففيها الرفض وفيها الإيجاب. أي أنها فرقت بين الحلال والحرام في السلوك الإنساني الواعي ولم تفرق بين الحق والباطل “الحقيقة والوهم” في الوجود الموضوعي المطلق خارج الوعي الإنساني.

لذا فإنه من الخطأ الفاحش اعتبار أم الكتاب هي فاتحة الكتاب كما يعتقد البعض، لأن هذا يناقض بنية الكتاب. فإذا كانت الفاتحة هي أم الكتاب فهذا يعني بالضرورة أن كل السور من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس من المتشابهات وتفصيل الكتاب.

ففاتحة الكتاب لا يوجد فيها أحكام، فعند ذلك تصبح أحكام الصوم والصلاة والحج والزكاة وبر الوالدين والإرث وكل ما جاء في أم الكتاب من المتشابه القابل للتأويل، علماً بأنه لا يمكن تأويله، ولوقعنا في تناقض مرعب وهو كيف نأمر الأطفال وهم في سن العاشرة بالصلاة، وأي إنسان يفهم آية الإرث وآية الوضوء، وأي إنسان يفهم أحكام الصوم ومع ذلك قال: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} (آل عمران 7) فتصبح أم الكتاب عبارة عن أمور خاضعة للبحث العلمي الموضوعي. فعلينا أن ننشئ معهد أبحاث الصدق، ومعهد أبحاث بر الوالدين، ومعهد أبحاث الوضوء، ومعهد أبحاث الإرث، ومعهد أبحاث الصلاة.. علماً بأن هذه الأمور تخضع للاجتهاد “الفقه”.

2 – بما أن محتويات أم الكتاب ليس لها علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين وليست مطلقة {لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة.. الآية} (المائدة 48) فإنها تخضع للتبديل والاجتهاد “والاختلاف بين أمة وأخرى زمن وآخر” وتخضع لأسباب النزول، وقد أوحيت مباشرة من الله سبحانه وتعالى، أي أن الآية {عبس وتولى * أن جاءه الأعمى} جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحاً من الله عز وجل أي أنه لو لم يعبس النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أم مكتوب لما نزلت هذه الآية مطلقاً ولما سمعنا بها.

وهذا ما نفهمه من الأحكام المختلفة التي جاءت للرسل. فالله سبحانه وتعالى أرسل تشريعات مختلفة لرسل وأقوام لم يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه التشريعات كانت مرحلية وألغيت. وهذا ما نراه أيضاً بالنسبة لموسى وعيسى، فالله سبحانه وتعالى عندما حرم على اليهود الحوايا وما اختلط بعظم قال: {ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون} (الأنعام 146) أي أنهم لو لم يبغوا لما حرم عليهم، ثم جاء عيسى رسولاً إلى بني إسرائيل.. لماذا؟!{ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} (آل عمران 50).

فمقام الرسالة كان في المسموح والممنوع وهذا هو السر الأكبر في وجود الناسخ والمنسوخ في أم الكتاب ووجود التطور في التشريع. ولذلك نحذر من الظن أنه يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن أو في تفصيل الكتاب. ففي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت تعليمات وألغيت فيما بعد، أي في نفس الرسالة حصل تغيير. فجاء هذا التغيير فيما يتعلق بالسلوك الإنساني. فمثلاً قال: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله … الآية} (البقرة 284). ثم نسختها الآية {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (البقرة 286). لذا قال تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} (الرعد 39).

هنا نلاحظ هذين الأمرين الهامين، أولهما أ، أم الكتاب فيها يمحوا أو يثبت، أي فيها تغيير. والأمر الثاني أنه ليس لها علاقة بالقرآن لذا قال: {وعنده أم الكتاب} أي أنها من عند الله مباشرة. وعلينا أنت نعلم أن هذه الآيات قابلة للتزوير وقابلة للتقليد ولا يوجد فيها أي إعجاز، بل صيغت قمة الصياغة الأدبية العربية، لذا فهي بحاجة إلى حفظ ورقابة وتصديق وكانت هذه إحدى مهمات القرآن. فالقرآن هو تصديق أم الكتاب {تصديق الذي بين يديه} وهو حافظ ورقيب على أم الكتاب من التزوير والإضافات والنقصان لذا جاءت آيات أم الكتاب موزعة بين آيات القرآن.

إنه من الخطأ أن نقول إن الله يخلق آيات أم الكتاب وينزلها لأن خلق الله حق، وآيات أم الكتاب ليس لها علاقة بالحق وإنما هي “سلوك” لذا فكلمة “خلق” وكلمة “جعل” وكلمة “سوى” لا تنطبق عليها. ففي أم الكتاب كان يحصل الإنزال والتنزيل دفعة واحدة. أي أن أم الكتاب ليس لا علاقة بليلة القدر ولم تخزن عربية قبل التنزيل. أي أن الإنزال والتنزيل كانا آنيين ومتلازمين.

ثم لننتبه إلى كيفية فرض الصلاة حسب الروايات إن صحت. فالله فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فقال خمسون صلاة ثم نزل إلى خمسة، إن صح هذا. فلو كانت الصلاة من القرآن لتغير القرآن، والله لا يغير القرآن من أجل أحد ولا ينسخ شيئاً من القرآن من أجل أحد، لا من أجل محمد ولا عيسى ولا موسى. فمثلاً قوانين الموت هي من القرآن “الموت حق” فلو طلب محمد صلى الله عليه وسلم من الله أن لا يموت ويخلد في هذه الدنيا لما استجاب الله سبحانه وتعالى له، ولكن يمكن أن يطلب طول العمر “الجزء المتغير” ويمكن أن يطلب المغفرة من الذنب، ويمكن أن يطلب الشفاعة، ويمكن أن يطلب الجنة. لذا فعندما طلب النبي تخفيض الصلاة “إن صح هذا الحديث” فهذه أمور من أم الكتاب قابلة للمحو والإثبات.

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سهل على عباده وغير في أحكامه مع تطور التاريخ وتغير الشروط الموضوعية والأرضية المعرفية، وغير في أحكامه مع بني إسرائيل لأنهم “بغوا” ولو لم يبغوا لما جزاهم {ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون} (الأنعام 146). ثم غير هذا الحكم مع عيسى {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} (آل عمران 50). فلنفهم معنى قوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت عليكم} (آل عمران 50). فنفهم معنى قوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} (الرعد 39). وهنا يكمن السر الأكبر في تسجيل الآيات المنسوخة من أم الكتاب في المصحف وذلك لننتبه إلى هذه الحقيقة.

والآن لننتقل إلى آيات الإنزال والتنزيل في أم الكتاب:

- الإنزال: {وكذلك أنزلناه حكماً عربياً} (الرعد 37).

- التنزيل: {تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم} (الزمر 1) هنا ذكر التنزيل للكتاب حيث أن أم الكتاب هي جزء منه، وقد تلازم الإنزال والتنزيل في أم الكتاب وتفصيل الكتاب.

لنخلص الآن الجعل والتنزيل والإنزال:

1 – الجعل: {إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} (الزخرف 3) وهو للقرآن فقط.

2 – الإنزال:

أ – للقرآن: {إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} (يوسف 2).

ب – لأم الكتاب: {وكذلك أنزلناه حكماً عربياً} (الرعد 37).

ج- للكتاب كله: {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً} (الكهف 1). هنا ذكر الإنزال للكتاب كله لكي يشمل القرآن وأم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع المثاني.

3 – التنزيل:

أ – القرآن: {إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً} (الإنسان 23).

ب – أم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع المثاني معاً جاؤوا في تنزيل الكتاب {تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم}(الزمر 1) {تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم} (غافر 2) {تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم} (الجاثية 2، الأحقاف 2).

أما بالنسبة للسبع المثاني فقد ذكر الإنزال في الكتاب {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب} (الكهف 1). وذكر التنزيل على حدة في قوله: {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني.. الآية} (الزمر 23) ففي القرآن تلازم الإنزال والجعل وافترق التنزيل حيث حصل على مدى ثلاث وعشرين سنة.

وفي أم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع المثاني تلازم الإنزال والتنزيل دون جعل. أي أن أم الكتاب أنزلت ونزلت على مدى ثلاث وعشرين سنة.

فتنزيل الكتاب كله كان على مدى ثلاث وعشرين سنة، لذا لم يخصص آية خاصة لتنزيل أم الكتاب، بل قال: {تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم} (الزمر 1) لأن خصوصية فصل الإنزال عن التنزيل جاءت للقرآن وحده دون بقية مواضيع الكتاب ولذا خصها وذكها صراحة لأنها من خصوصياته.

إن ترتيب الكتاب بهذا الشكل وتداخل القرآن مع أم الكتاب واستعمال المصطلحات هو من قوارب العالمين مباشرة وليس له أي علاقة بتخزين موضوعي مسبق، أي ليس له علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين.

أما السبع المثاني فقد حصل التنزيل فيها في قوله: {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني … الآية} (الزمر 23)، أما الإنزال فقد جاء مقاطع9 صوتية وأعداداً مجردة، والأعداد المجردة هي علم رب العالمين المباشر {وأحصى كل شيء عدداً} (الجن 28) لذا فيها مفاتيح الثوابت الرياضية كأعداد مجردة وفيها مفاتيح نشأة الكلام الإنساني كأصوات، وليس لها علاقة بلغة معينة عربية أو غير عربية وقد سماها (أحسن الحديث) وهي أكثر الآيات تشابهاً في الكتاب لذا قال عنها {كتاباً متشابهاً مثاني} ولا يوجد فيها أي جعل ولا يفهمها إلا كبار علماء اللغات والرياضيات على مرّ العصور، وإلى اليوم لم يتم تأويلها، وتلازم فيها الإنزال والتنزيل.

وإني لأعجب تمام العجب كيف كانت أم الكتاب عند المفسرين في سورة آل عمران هي مجموعة الآيات المحكمات فأصبحت في سورة الرعد “اللوح المحفوظ” علماً بأن أم الكتاب هو مصطلح، والمصطلح لا يخضع لظاهرة التشابه لأنه من عادة المصطلح أن يعرف. وقد عرفه الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران {منهُ آيات محكمات هن أم الكتاب}(آل عمران 7).

وإني لأعجب كيف كان الكتاب عند المفسرين هو المحكم والمتشابه في سورة آل عمران {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات … الآية} (آل عمران 7). ثم أصبح هذا الكتاب الذي جاء معرفاً في سورة فاطر “الكتاب” {والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق.. الآية} (فاطر 31).

فأصبح هذا الكتاب في سورة فاطر هو اللوح المحفوظ. وأكرر أنه جاء معرفاً في الحالتين. ولو جاء منكراً في الحالتين لقلنا إن هذا كتاب، وهذا كتاب آخر. أولو جاء معرفاً في حالة ومنكراً في أخرى لقلنا: هذا غير هذا. علماً بأنه أيضاً حين قال الكتاب معرفاً في آل عمران ثم قال: {كتاب أحكمت آياته} في سورة هود، وظن المفسرون أن الكتاب المعرف في آل عمران هو نفسه الكتاب المنكر في سورة هود. مع أن معنى الكتاب في آل عمران {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} هو المحكم + المتشابه + اللا محكم واللامتشابه، أي الرسالة والنبوة، أم الكتاب والقرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب، أما {كتاب أحكمت آياته} في سورة هود فهو الرسالة فقط أي الكتاب المحكم فقط.

حيث جاء الكتاب منكراً فعرف بإضافة {أحكمت آياته} فأصبح في هذه الحالة الكتاب المحكم. وإن الآية التي تبين بشكل قاطع أن الإنزال والتنزيل تلازما في الآيات المحكمات هي “الآية 20 في سورة محمد” {ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة.. الآية} وكما نعلم أن الإنزال حصل دفعة واحدة للقرآن كله، فإذا كان القرآن هو كل محتويات المصحف فكيف يقول أنزلت سورة، ولكي يبين أن المعنى بهذه الآية هو المحكم قال سورة محكمة، أي أنها سورة لست من القرآن وذكر الإنزال والتنزيل معاً.

أم الكتاب وتفصيل الكتاب جاءا من العرش (أي من عند الله)

لنأخذ أولاً معنى العرش: فالعرش في اللسان العربي جاء من “عرش” ولها أصلان صحيحان:

- الأول: عرش الرجل هو قوامُ أمره.

- الثاني: العرش هو ما يجلس عليه من يأمر

وينهى. “لاحظ أن المعنى الثاني مرتبط بالأول”.

فالأساس في العرش هو الأمر: فنقول إن الملك حسينً تولى عرش الأردن، فهذا يعني أنه أصبح الآمر الناهي في الأردن. وهنا لا يقصد العرش الذي يجلس عليه. فإذا صنعنا عرشاً وكرسياً مثل العرش والكرسي الذي يجلس عليه الملك حسين في أحد بيوت دمشق فهذا لا يعني أن الذي يجلس على هذا العرش والكرسي أصبح آمراً ناهياً في الأردن.

فبالمعنى الأول جاءت لفظة العرش للأمر والنهي في الآيات:

- {وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء.. الآية} (هود 7).

- {إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيامٍ ثم استوى على العرش.. الآية} (الأعراف 54).

- {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية} (الحاقة 17).

- {الرحمن على العرش استوى} (طه 5).

- {قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً} (الإسراء 42).

وفي كل مكان ورد ذكر العرش جاء بمعنى الأم والنهي أني بالمعنى الأول ما عدا الآيات التالية في سورة يوسف وسورة النمل جاءت بمعنى المكان الذي يجلس عليه من يأمر وينهى وهي: {ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً}(يوسف 100)، هنا استعمل العرش لأن يوسف كان آمراً ناهياً في مصر. وقوله: {نكروا لها عرشها} (النمل 41) وقوله:{أيكم يأتيني بعرشها} (النمل 38) وقوله: {فلما جاءت قيل أهكذا عرشك} (النمل 42) وقوله: {وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم} (النمل 23). هنا ذكر عرش ملكة سبأ لأنها كانت تأمر وتنهي.

ففي الانفجار الكوني الأول وقبل تشكل العناصر المادية المختلفة كان الكون كله مؤلفاً من عنصر واحد هو الهيدروجين (مولد الماء) (ماء Hydro) و (توليد gen) ففي هذه المرحلة لم يكن ثمة مجرات ولا كواكب ولا نجوم ولا حياة سوى الهيدروجين (مولد الماء). وفي هذه المرحلة كان أمر الله على مولد الماء، فقال: {وكان عرشه على الماء}(هود 7). وهذا هو العرش الأول.

وفي الآية الثانية:

بعد ان تكونت المجرات والسموات والأرض والنجوم والكواكب أصبح عرش الله “أمره” عليها فقال: {ثم استوى على العرش} (الأعراف 54) وهذا هو العرش الثاني حيث أنهى الآية بقوله: {يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} (الأعراف 54). لاحظ كيف ذكر النجوم ووجود العناصر غير الهيدروجين.

وفي الآية الثالثة:

بعد أن تقوم الساعة ويتكون كون جديد بقوانين جديدة، وما الساعة إلا بداية تغير بصيرورة مادة هذا الكون لكي يتكون منها كون جديد فيه نبعث ونحاسب، فأمر الله “عرشه” على هذا الكون الجديد قال عنه: {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية} (الحاقة 17) وهذا هو العرش الثالث. لاحظ قوله “يومئذ”.

وفي الآية الرابعة:

{الرحمن على العرش استوى} العرش هنا اسم جنس لأمر الله من قبل ومن بعد، لأنه لم يعطه أية صفة إضافية كقوله:{وكان عرشهُ على الماء} و {ثم استوى على العرش} و {ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية}. ولا بد من الإشارة إلى أنه ليس للعرش هنا مفهوم مكاني.

وفي الآية الخامسة:

إذا كان هناك عدة آلهة فلهم من يرأسهم وله الأمر والنهي عليهم لذا قال: {وإذاً لابتغوا إلى ذ العرش سبيلاً} (الإسراء 42) أي إلى ذي الأمر والنهي، ليكونوا آمرين ناهين مهيمنين مسيطرين.

أما مفهوم الاستواء فلا يعني الجلوٍ، فأحد معاني “استوى” اللغوية هو الاستقرار والسيطرة والاستحكام كقوله تعالى”: {والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} (الزخرف 12-13).

فعندما يركب الإنسان دابةً غير مروضةٍ فإنه يستطيع الركوب عليها ولكنه لا يستحكمها بحيث يستقر عليها وتخضع له تماماً يوجهها كيف يشاء، فتأمل مفهوم الاستواء حين لا يقصد به الجلوس وإنما الاستحكام والسيطرة الكاملة لذا وضع أداة “إذا” قبل ” استويتم” لأن الفترة الزمنية بين محاولة الإنسان تذليل الأنعام ونجاحه في تذليلها “الاستواء” كانت فترة غير قصيرة.

أما الكرسي فهو يأتي فوق العرش من ناحية المرتبة والأولويات، لا من الناحية المكانية، لأن الذي يأمر وينهي عليه أن يعلم على ماذا يأمر وينهي، فالأمر والنهي لا يتم بدون المعرفة الكاملة على ما يأمر وينهي، وهذا هو الكرسي. والكرسي جاءت في اللسان العربي من “كرس” فنقول: كرست وقتي لهذا العمل، أي أعطيته كل وقتي ومعلوماتي، وقالت العرب: العلماء كراريس، ومنها جاءت الكراسة والكرسي، والكراسة هي ما يدون عليها معلومات ما. لذا قال:{وسع كرسيه السموات والأرض} (البقرة 255) لاحظ التشابه الكبير، فالكرسي هنا من الكراسة، لا الكرسي الذي عليه الإنسان فهنا نفهم {وسع كرسيه} أي وسع علمه كل الموجودات وذلك لكي يأمر وينهي، وقد قال قبل هذه الفقرة {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} (البقرة 255).

4 – الإنزال والتنزيل للملائكة

قلنا إن الإنزال هو ما يدخل في المدركات، وإن التنزيل هو نقل موضوعي خارج الإدراك. فإذا قال الله سبحانه وتعالى “أنزل ملائكته” فهذا يعني أن الملائكة يمكن مشاهدتها من قبل الناس وتصبح من المدركات. وإذا قال الله سبحانه وتعالى “نزل ملائكته” فهذا يعني أن الملائكة تأتي موضوعياً ولكن الناس لا تشاهدها ولا تدركها.

ففي المعنى الأول “الانزال” جاءت عن قوم نوح. إذ أن نوحاً كان أول نبي ورسول من البشر أوحي إليه، وكان الله يرسل إلى الناس قبل نوح ملائكة لتنذرهم، لأن البشرية قبل نوح كانت قريبة من المملكة الحيوانية ولا تفهم إلا المشخص المجسم “الإدراك الفؤادي” {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} (فاطر 24). وعندما جاء نوح وكان الناس قد اعتادوا أن يرسل الله ملائكته ولا يرسل بشراً، قال له قومه: {ولو شاء الله لأنزل ملائكةً ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين} (المؤمنون 24)، أي أن قوم نوح لم يصدقوا أن الله عز وجل يرسل بشراً في قوله: {وما نراك إلا بشراً مثلنا.. الآية} (هود 27) لذا قال لهم: {ولا أقول إني ملك.. الآية} (هود 31). إنهم كذبوا نوحاً وكذبوا الرسل من الملائكة التي أتت قبله لذا قال: {كذبت قوم نوح المرسلين} (الشعراء 105) لاحظ كيف جاءت “المرسلين” بالجمع مع أن نوحاً شخص واحد.

وفي هذا المقام قال: {كذبت عاد المرسلين} (الشعراء 123). وقال: {كذبت ثمود المرسلين} (الشعراء 141). هذه الظاهرة بقيت في أذهان الناس حتى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: {فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل} (هود 12). وجاء انزال الملائكة أيضاً. {وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون} (الأنعام 8 ) فهنا {أنزل عليه ملك} أي أنهم أرادوا أن بروا الملائكة مع محمد، وتدخل الملائكة ضمن إدراكهم.

أما التنزيل للملائكة فيعني نقلة مادية موضوعية خارج الوعي الإنساني كنقل الصوت والصورة عن طريق الأمواج، وكذلك لظاهرة ترى بالعين أو تسمع بالأذن ولكنها لا تدخل ضمن المدركات “المعقولات الإنسانية كشق موسى للبحر والآيات البينات الثماني الأخر” وفي هذا المعنى قال: {إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيةً فظلت أعناقهم لها خاضعين}(الشعراء 4). وهكذا جاء التنزيل للملائكة كنقلة الأمواج وهو أن تنزل الملائكة تنزيلاً مادياً ولكن دون أن يراها أحد{تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر} (القدر 4) أو أن تُرى وتسمع ولكن دون أن تدرك أو تعقل كقوله: {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا به إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون} (الأنعام 111) وكقوله تعالى: {قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً} (الإسراء 95).

5 – الإنزال والتنزيل للمن والسلوى

ولقد جاء الإنزال والتنزيل في المن والسلوى:

فالإنزال:

{وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}(البقرة 57).

{وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا نعليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}(الأعراف 160).

والتنزيل جاء في قوله تعالى:

{يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى} (طه 80} {كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه.. الآية} (طه 81).

فعندما قال: {أنزلنا عليكم المن والسلوى} دخل في مدركاتهم أن هذه للطعام لذا أتبعها دون أن يقطع الآية {كلوا من طيبات ما رزقناكم}.

وعندما قال: {نزلنا عليكم المن والسلوى} حصلت نقلة خارج الوعي بأن جاءهم المن والسلوى دون أن يعلموا ما هي ولأي سبب لذا قطع قوله: {كلوا من طيبات ما رزقنكم} ووضعه “تنزيل” ثم أدرك بنو إسرائيل ما هو المن والسلوى وأنه للأكل ولمساعدتهم “إنزال”.

الإنزال والتنزيل للماء

عندما يقول “أنزل” للماء فإنه يعطي ظاهرة قابلة للإدراك وهي من المدركات فقوله: {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض} (الزمر 21). يعني أن ظاهرة جريان المياه في الأرض “المياه الجوفية” هي ظاهر قابلة للإدراك الإنساني، فادرسوها يا أولي الألباب، هذا ما نسميه اليوم “الهيدرولوجيا”.

وقوله: {أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها} (الرعد 17). يخبرنا عن ظاهرة لكي ندركها، أي نقلة من غير المدرك إلى المدرك فإنه يقول لنا: إن المياه التي تنزل من السماء هي نفس المياه التي تسيل في الأودية والتي تتخزن، والمساواة بينهما كمية.

وعندما يقول {وينزل الغيث} (لقمان 34) فإنه يخبرنا عن نقلة موضوعية خارج الوعي الإنساني، أي أن هذه الظاهرة تحصل موضوعياً خارج إدراكنا. أي أن قرار تنزيل الغيث وإرسال الرحمة للناس يحصل موضوعياً خارج الوعي الإنساني وكذلك قوله: {ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جناتٍ وحب الحصيد} (ق 9). أي أن عملية إخراج الحياة النباتية من الماء حصلت موضوعياً قبل أن تدرك من قبل الإنسان.

هذا على قراءة نافع وعاصرهم وابن عامر: {وينزل الغيث} (الشورى 28) وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي{وينزل الغيث} (في الموضعين) وعلى هذه القراءة فيكون الإنزال مدركاً. وعلى القراءتين فالغيث ينزل موضوعياً خارج الإدراج وهو من المدركات.

الظواهر التي حصل فيها الإنزال دون التنزيل:

لقد جاء الإنزال دون التنزيل في قوله تعالى: {وأنزلنا الحديد} وفي قوله: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً.. الآية} (الأعراف 26).

وبما أن الإنزال مرتبط بالوعي الإنساني، فإذا كانت هناك ظاهرة في الطبيعة موجودة موضوعياً ولكن لا يدركها الإنسان وحصل إنزال لها فهذا يعني أنها أصبحت من المدركات. وهنا يكمن التعريف الأساسي لنظرية المعرفة الإنسانية في القرآن حيث أنها تتلخص في الإنزال. أي بالنسبة للإنسان يسبق الوجود الإدراك، والإنزال هو عملية إدراك الموجودات.

فالحديد موجود في الطبيعة ولكنه موجود بشكل فلزات وغير موجود بشكل حر، واستخراجه من الأمور الصعبة بخلاف الذهب والفضة، وأعتقد أنه إلى اليوم هناك سؤال حير علماء تاريخ العلوم وهو: كيف اكتشف الإنسان الحديد بهذا الوقت المبكر؟ لأن الحديد من المعادن التي عرفها الإنسان قديماً،. وكانت معرفة الإنسان للحديد نقلة نوعية كبيرة في حياة الإنسانية، فقد يسأل سائل: ما دخل الله في حياة الناس؟ أقول: لقد أعطى الله قفزات معرفية للناس في النبوات وأعطاهم قفزات تشريعية في الرسالات. فعندما قال: {وأنزلنا الحديد} (الحديد 25). فهذا يعني أن الله عن طريق النبوات عرف الناس بالحديد ومنافعه واستخراجه.

ولم يكتشف استخراج الحديد بالصدفة لذا أتبع الخواص الموجودة في الحديد في نفس الآية بقوله: {فيه بأس شديد ومنافع للناس} (الحديد 25) وهذا هو سر معرفة الإنسان للحديد في مرحلة مبكرة، وإني لا أدري لولا قوله تعالى:{وأنزلنا الحديد} هل كنا نركب السيارات ونشيد الأبنية العالية والمصانع في الوقت الحاضر. لاحظوا هنا كيف تدخل الله سبحانه وتعالى وأعطى قفزة معرفية للناس. ولاحظوا أيضاً أنه لم يقل وأنزلنا النحاس أو أنزلنا الذهب أو أنزلنا النار لأن الإنسان اكتشف النحاس والذهب والنار دون نبوات. ولو قال ونزلنا الحديد فهذا يعني أن الحديد كان خارج الأرض ونقله الله إلى الأرض، أي أن الحديد انتقل موضوعياً إلى الأرض من مكان ما كقوله: {وينزل الغيث}.

أما قوله: {قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً} (الأعراف 26) فهذا يعني أن الإنسان عندما كان في المملكة الحيوانية بشراً كان عارياً لا يعرف اللباس، ثم عرف بعد ذلك الغطاء “السرابيل” غير مخيط ودون مخيط. فمن علم الإنسان ربط قطعة جلد بقطعة أخرى عن طريق المخيط؟ الجواب: إن الله أعطى قفزة للناس بأن علمهم هذه الظاهرة عن طريق النبوات.

أما الريش فجاءت من قبل “ريش” وهي كثرة المال “النقد” ويقابلها باللغة الإنكليزية (Rich). فهنا نقول: من علم الإنسان ظاهرة التجريد الاقتصادي في تبادل السلع؟ لقد قام الاقتصاد على تبادل السلع على مبدأ المقايضة أولاً، فلكي تنتقل هذه العملية من المشخص إلى المجرد وجب أن يكون هناك وحدة قياس للسلعة وهذا ما يسمى بالنقد. وهي عملية تجريد بحتة لتبادل السلع. فهنا نقول مرة أخرى إن الله سبحانه وتعالى علمهم إياها عن طريق النبوات وأعطى الناس دفعة إلى الأمام.

– حالة طلب فيها العرب الإنزال دون التنزيل، وحالة طلبوا فيها التنزيل دون الإنزال:

لقد طلب العرب الإنزال دون التنزيل من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في سورة هود الآية 12. {لولا أنزل عليه كنز} فالعرب لم يطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل كنز كما ينزل المطر من السماء، ولكن طلبوا أن يوحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان كنز مخبأ في الأرض ولا يعرف أحد مكانه فيدلهم عليه.

أما الحالة التي طلبوا فيها التنزيل دون الإنزال، ففي سورة الإسراء الآية 93 {أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولاً} هنا طلب العرب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء ويأتيهم بكتاب بشكل مادي يرونه بأعينهم، أي أنهم طلبوا أن يأتي الكتاب من السماء منسوخاً على قرطاس ويلمس باليد مادياً كقوله: {ولما نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين} (الأنعام 7).

6 – الإنزال والتنزيل لمائدة من السماء

لنرى الآيات التالية في سورة المائدة:

- {إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدةً من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين} (المائدة 112).

- {قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين} (المائدة 114).

- {قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين} (المائدة 115).

و لنلاحظ ما يلي:

- لقد طلب الحواريون من عيسى بن مريم تنزيل مائدةٍ من السماء، أي طلبوا مائدة مادية ليأكلوا منها مادياً تنزل عليهم موضوعياً كسقوط التفاحة من الشجرة إلى الأرض أو كسقوط الغيث، وكان هذا طلباً كبيراً، لذا قال: {اتقوا الله إن كنتم مؤمنين} وكان هذا الطلب هو “تنزيلاً”.

- كان طلب الحواريين لوجود شك عندهم من أقوال المسيح إذ قالوا {ونعلم أن قد صدقتنا}.

- لقد طلب المسيح من الله سبحانه وتعالى إنزالاً بشأن المائدة، أي طلب الوحي بشأن المائدة لأن المسيح كان لا يشك مطلقاً بصدق الله معه، وهو شخصياً ليس بحاجة إلى أي بينة مادية من الله.

- لقد استجاب الله لطلب الحواريين فقال: {إني منزلها عليكم} “تنزيل” فجاءتهم مائدة مادية من السماء دون أي وحي بشأنها لذا قال لهم: {فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين}، هذا على قراءة نافع وابن عامر وعاصم {إني منزلها}. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي {إني منزلها} “إنزال” فيكون المعنى على هذه القراءة أن الله سبحانه وتعالى استجاب لطلب عيسى عليه السلام فكان الإنزال بأن أوحى إليه وحياً بأمرها. غير أن تواتر الأخبار يفيد أنها تنزلت بصورة مادية “العشاء الرباني”. وهذا ما يرجح قراءة نافع وابن عامر وعاصم.

ويحسن بي هنا أن أختم هذا الفصل بالوقوف على شرح قوله تعالى: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون} (الحشر 21).

بما أن محتويات القرآن كلها علوم الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية، فلو أنزل هذا القرآن على جبل “أي دخل في مدركات الجبل” لأصبح الجبل عالماً، وبالتالي خاشعاً متصدعاً من خشية الله، والخشية هي الخوف عن إدراك. حيث قال: {كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء} (فاطر 28) ولو قال لو نزلنا هذا القرآن على جبل فهذا يعني أنه وضع القرآن مادياً على الجبل “كتاباً منسوخاً في قرطاس” وينطبق على الجبل قوله تعالى: {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً} (الجمعة 5)، فعندما يحمل الحمار أسفاراً “كتباً في قرطاس” فيها معلومات لا يفهمهما يبقى حماراً، أما إذا فهمها ودخلت ضمن مدركاته فلن يبقى حماراً. وكذلك الجبل إذا جاءه القرآن واستوعبه أصبح عالماً “الإنزال” وإذا جاءه مادياً ولم يستوعبه يبقى جبلاً كما هو “تنزيل فقط” ولذا قال: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل} (الحشر 21).

بعد هذا التفصيل نتوقع أن يرد السؤال التالي: هل فهم السلف الإنزال والتنزيل بهذا الفهم؟ وإن لم يكونوا فهموه كذلك فهل ذك ضائرهم؟

وأجيب: لو فهموه هكذا لكان الأمر عجباً ولكانت النتائج أعجب، لقد غاب عنهم هذا الفهم لأن أرضيتهم العلمية لم تكن تعينهم عليه إلا أننا لا ننكر أن بعضهم حام حوله دون أن يقع عليه، فقد حكى سيبويه أن أبا عمرٍ كان يفرق بين أنزلت ونزلت، ولم يذكر الفرق “لسان العرب زل” وعلى كل حالٍ فالقرآن صالح لكل زمان ومكان ويفهمه كل قوم وفقاً لأرضيتهم المعرفية وإنما أعاننا على هذا الفهم معارف النصف الثاني من القرن العشرين، وأما هم فلا ضير عليهم بشرط أن نكون مقتنعين فعلاً وقولاً بأنه معجزٌ.

الفصل الثالث: الإنزال والتنزيل

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺷﺤﺮﻭﺭ